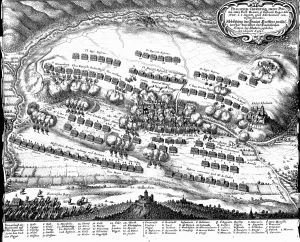

La bataille de Lens (20 août 1648) d’après les témoins

La bataille de Lens, mémoires du maréchal de Gramont :

« Le soir on arrêta l’ordre de bataille, et, sur toutes choses, on en recommanda trois à toutes les troupes : la première, de se regarder marcher les uns les autres, afin que la cavalerie et l’infanterie fussent sur la même ligne, et qu’on pu bien observer ses distances et ses intervalles ; la seconde, de n’aller à la charge qu’au pas ; la troisième, de laisser tirer les ennemis les premiers.

Voici qu’elles furent la disposition de l’armée : le prince de Condé prit l’aile droite de la cavalerie, qui consistait en neuf escadrons, savoir : un de ses Gardes, deux de son Altesse Royale, un du grand maître, un de Saint Simon, un de Bussy, un de Streiff, un d’Harcourt, le vieux, et un de Beaujeu ; Villequier, lieutenant général sous lui ; et pour maréchaux de camp, Noirmoutier et La Moussaye, le marquis de Fort, sergent de bataille, et Beaujeu, commandant de cavalerie de cette brigade.

L’aile gauche était commandée par le maréchal de Gramont avec pareil nombre d’escadrons, savoir : un des carabins, celui des Gardes, deux de la Ferté-Senneterre, deux de Mazarin, deux de Gramont, et un des Gardes de la Ferté ; La Ferté, lieutenant général ; Saint Maigrin, maréchal de camp ; Linville, maréchal de bataille, et le comte de Lillebonne, commandant la cavalerie de cette brigade.

La première ligne de l’infanterie entre des deux ailes était composée de deux bataillons des Gardes françaises, des Gardes suisses et écossaises, et des régiments de Picardie et de son Altesse Royale, de ceux de Persan et d’Erlach. Le canon marchait à la tête de l’infanterie.

Six escadrons des gendarmes, un des compagnies du Roi, un de la Reine, un du prince de Condé, un du duc de Longueville, un du prince de Conti, un des chevaux légers de son Altesse Royale, et un du duc d’Enghien, soutenaient l’infanterie ; et ce corps avec la première ligne était sous les ordres de Châtillon, lieutenant général ; et pour sergents de bataille, Villemesle et Beauregard.

La seconde ligne de cavalerie, commandée par Arnault, maréchal de camp, était composée de huit escadrons : un d’Arnault, deux de Chappes, un de Coudray, un de Salbrich, un du Vidame, deux de Villette.

La seconde ligne de l’aile gauche était commandée par le Plessis Bellière, maréchal de camp, et composée de sept escadrons : un de Roquelaure, un de Gesvres, un de Lillebonne, deux de Noirlieu, un de Meille, et un de Chémerault.

La seconde ligne d’infanterie était composée de cinq bataillons : un de la Reine avec trois cents hommes commandés de la garnison de La Bassée, un d’Erlach français et Rasilly, un de Mazarin italien, un de Condé, et un de Conti.

Le corps de réserve était composé de six escadrons, un de Ruvigny, un de Sirot, trois d’Erlach, et un de Fabri et commandé par d’Erlach, le lieutenant général, et Rasilly, maréchal de camp.

L’on marche le 19, à la pointe du jour, dans ce même ordre, pensant rencontrer les ennemis dans le poste où le jour auparavant ils s’étaient laissés voir avec quarante escadrons : mais la surprise fut extrême lorsque ayant passé au delà dudit poste, l’on vit toute l’armée ennemie en bataille postée de la sorte, à savoir : l’aile droite composée des troupes espagnoles, sous Lens, dont ils s’étaient rendus maîtres la nuit précédente, ayant devant eux nombre de ravines et de chemins creux, l’infanterie dans de petits taillis qui sont comme naturellement retranchés ; et l’aile gauche, composée de la cavalerie du duc de Lorraine, sur une hauteur devant laquelle il y avait aussi quantité de défilés.

L’armée du Roi s’étant présentée devant celle des ennemis, et le prince de Condé ayant reconnu qu’à moins de vouloir se faire battre de gaieté de cœur, il n’était pas possible de songer à attaquer dans le poste avantageux qu’elle occupait, il se contenta de se placer devant elle ; et tout le jour se passa en de légères escarmouches et nombre de coups de canons qui furent tirés de part et d’autre.

Le lendemain, le prince voyant que dans le lieu où il était il n’y avait ni fourrages ni eau, il prit le parti de marcher à Neus, village à deux lieues de l’endroit où il était campé, afin de pouvoir tirer ses vivres de Béthune, et se trouver par ce moyen en état de suivre les ennemis en quelque lieu qu’ils allassent : et comme il voulait leur faire voir le désir qu’il avait de combattre, et qu’il ne les craignait pas, il ne décampa de devant eux qu’en plein jour.

Le corps de réserve commença la marche, l’avant garde après lui, la seconde ligne suivie de la première, dans le même ordre et la distance qu’on avait observé la veille : mais comme le prince de Condé laissa dix escadrons pour l’arrière garde un peu trop éloignés de sa ligne, à la tête desquels étaient Villequier et Noirmoutier, le général Bec profita du temps en habile capitaine qu’il était, et les chargea si vivement avec la cavalerie de Lorraine, qu’il les fit plier plus vite que le pas et les mit en grand désordre. Brancas, mestre de camp, y eut le bras cassé et fait prisonnier, ainsi que bon nombre d’officiers subalternes et de cavaliers qui furent tués et pris. Et le prince de Condé courut grande fortune de l’être : car voulant remédier par sa présence au désordre qu’il voyait, il ne fut pas en son pouvoir de l’empêcher, tant l’épouvante de ses troupes était grande, et on le poursuivit assez longtemps l’épée dans les reins ; et bien lui en prit d’avoir un bon cheval, sans quoi il eut essuyé le même sort de son page, qui fut blessé et pris derrière lui.

Le général Bec, enflé de ce petit succès, et l’orgueil naturel qu’il avait s’augmentant par l’avantage qu’il venait de remporter, joint à la fanfaronnade allemande qui le faisait mépriser nos troupes, manda à l’archiduc et au comte de Fuensaldagne qu’ils n’avaient qu’à marcher en toute diligence, et qu’il leur donnait sa parole qu’il n’y aurait pas de différence entre combattre et défaire notre armée.

Dans le temps que nos troupes pliaient à la débandade, le capitaine des Gardes du maréchal de Gramont le vint avertir qu’il voyait l’aile du prince de Condé en grande confusion et faire un mouvement qui ne promettait rien de bon : ce qui obligea le maréchal à faire faire volte face à toutes ses troupes qu’il faisait marcher en bataille, ne laissant derrière les escadrons qui marchaient à côté des bataillons que de petites troupes de trente maîtres pour escarmoucher, en cas que les ennemis le voulussent suivre. Cela fait, il s’en alla à toute bride à l’aile du prince de Condé, qui lui dit, pénétré de douleur, en l’embrassant, que son propre régiment, à la tête duquel il était, l’avait abandonné honteusement, et que peu s’en était fallu qu’il ne fut resté mort ou pris. La conversation qu’ils eurent ensemble fut toute des plus courtes ; car voyant que les ennemis se mettaient ensemble et qu’ils postaient déjà leur infanterie et leurs canons, ils résolurent sur le champ de donner bataille, connaissant à merveille qu’en telles occasions il n’est ni prudent ni sage de barguigner. Le prince de Condé dit seulement au maréchal de Gramont que qu’il le conjurait de lui donner le temps de faire passer la seconde ligne au poste de la première, parce qu’il la trouvait si effrayée qu’elle serait certainement battue s’il la ramenait une seconde fois à la charge. Et ce fut en effet de sa présence d’esprit et cette connaissance parfaite qu’il avait des hommes et qui le mettait toujours au dessus des autres dans les plus périlleuses et les plus grandes occasions ; car tout ce qu’il y avait à faire se présentait à lui dans l’instant. Ce sont des génies rares pour la guerre, dont entre cent mille il s’en rencontre un de pareille espèce.

Le maréchal de Gramont quitta M. le prince de Condé pour s’en retourner à son aile ; et passant à la tête des troupes, il leur dit que la bataille venait d’être résolue ; qu’il les conjurait de se ressouvenir de leur ancienne valeur et de ce qu’ils devaient au Roi, comme aussi de bien observer les ordres qu’on leur avait donnés ; que l’action dont il s’agissait était de telle importance, vu la situation présente des affaires, qu’il fallait vaincre ou mourir, et qu’il allait leur montrer l’exemple en entrant le premier dans l’escadron des ennemis qui serait opposé au sien. Ce discours court et pathétique plut infiniment aux soldats : toute l’infanterie jeta des cris de joie et leurs chapeaux en l’air ; la cavalerie mit l’épée à la main, et toutes les trompèrent sonnèrent des fanfares avec une joie qui ne peut s’exprimer. Le prince de Condé et le maréchal de Gramont s’embrassèrent tendrement, et chacun songea à son affaire.

Il y avait proche de l’aile que commandait le maréchal de Gramont un petit village qui lui rompait presque tout son ordre : ce qui l’obligea par trois fois, pour donner lieu à celle du prince de Condé de se mettre en bataille, de se retirer un peu sur la gauche, et de faire faire un quart de conversion à ses troupes, puis de marcher par la hauteur ; après quoi il tournait à droite et se remettait en bataille. Cette manœuvre était incommode, et toute des plus dangereuse en présence d’un ennemi en alerte ; mais il n’y avait pas moyen de faire autrement. Enfin, comme il vit qu’il avait suffisamment de terrain, il marcha droit aux ennemis au petit pas, avec un tel silence (chose peu ordinaire aux français) que dans toute son aile l’on n’entendait parler que lui.

Le maréchal de Gramont avait les troupes d’Espagne à combattre ; car comme elles avaient la droite et lui la gauche, elles lui étaient opposées : le comte de Bucquoy était à la tête de la première ligne, et le prince de Ligne à la seconde. Elles étaient postées sur une petite éminence ; et l’on peut dire que c’était un duel plutôt qu’une bataille, puisque chaque escadron et bataillon avaient le sien en tête.

Les ennemis demeuraient fermes dans l’avantage de leur hauteur, se tenant cinq ou six pas en arrière, afin que les escadrons allant à la charge, ils se pussent embarrasser et les leurs nous charger en ordre. Ils n’avaient point l’épée à la main ; mais comme tous les cuirassiers espagnols portent en Flandre des mousquetons, ils les tenaient en arrêt sur la cuisse, de même que si c’eût été des lances. A vingt pas d’eux, le maréchal de Gramont fit sonner la charge, et avertit les troupes qu’elles avaient à souffrir une furieuse décharge ; mais qu’après cela il leur promettait qu’ils auraient bon marché de leurs ennemis. Elle fut faite de si près et si terrible qu’on eût dit que les enfers s’ouvraient : aussi il n’y eut guère d’officiers à la tête des corps qu’ils commandaient qui n’y demeurassent morts ou blessés ; mais l’on peut dire aussi que le retour valut matines, car nos escadrons entraient dans les leurs, la résistance fut quasi nulle. On fit peu de quartier, et il y eut beaucoup de monde de tué.

La seconde ligne vint pour soutenir la première ; mais se trouvant rudement chargée par la nôtre, elle ne tint presque point et fut rompue. Notre infanterie eut le même avantage sur la leur ; et nous perdîmes peu de gens, excepté dans le régiment des Gardes, qui ayant été chargé en flanc par quelques escadrons, eut six capitaines de tués et beaucoup d’officiers.

Le corps de réserve commandé par d’Erlach, soutint à merveille l’aile du prince de Condé, qui bâtit de son côté la première et la seconde ligne des ennemis, après avoir chargé dix fois en personne, et fait des actions dignes de cette valeur et de cette capacité si connues de l’univers.

Jamais l’on ne vit victoire plus complète : le général Bec y fut blessé à mort et pris prisonnier, le prince de Ligne, général de la cavalerie, tous les principaux officiers allemands, tous les mestres de camp espagnols et italiens, trente-huit pièces de canon, leurs ponts de bateaux et tout le bagage.

La bataille pleinement gagnée, comme le maréchal de Gramont faisait reformer ses escadrons qui, ayant chargé plusieurs fois, se trouvaient un peu en désordre, un de ceux des ennemis qui s’enfuyait à tire d’aile lui tomba sur le corps au moment qu’il s’y attendait le moins ; et il eut été pris ou tué s’ils n’avaient pas perdu la tramontane, car il se trouva au milieu d’eux. Il ne laissa pourtant pas d’en essuyer toute la décharge à la passade, dont un de ses aides de camp fut tué à ses côtés : aventure qui ne laisse pas d’avoir sa singularité.

Les deux ailes poursuivant la victoire, le prince et le maréchal se joignirent au delà du défilé de Lens et ayant encore l’épée à la main, le prince vint au maréchal pour l’embrasser et le féliciter sur ce qu’il avait fait ; mais il se fit une si furieuse guerre entre leurs deux chevaux, qui auparavant étaient doux comme des mules, qu’ils faillirent à se manger, et il s’en fallut peu qu’ils ne fissent courir à leur maître plus de risque de leurs vies que pendant le combat.

Le nombre de prisonniers se monta à cinq mille ; et comme il fallait les envoyer en France sous une escorte qui fût suffisante pour conduire un si grand corps, on en donna l’ordre à Villequier, avec deux régiments de cavalerie et un d’infanterie ; ce qui fit séjourner l’armée près du champ de bataille sept à huit jours, attendant le retour des troupes, et que nos chevaux d’artillerie pussent à diverses fois conduire dans Arras et La Bassée ce grand attirail qui avait été pris. »

La bataille de Lens, Relation de La Peyrère :

« La satisfaction du Prince fut non pareille de voir l’Archiduc en présence. Son dessein avait réussi ; il semblait que sa retraite n’avait été qu’une feinte pour engager les ennemis au combat. Ce fut en effet, un panneau subtilement tendu aux plus grands capitaines d’Espagne, et l’archiduc donna dedans. L’illusion qui le trompa fut bizarre ; il courut à la victoire et n’eut pas le temps de prendre haleine pour la bataille. Le Prince était prêt, l’Archiduc ne l’était pas ; les français s’étaient hâtés de se mettre en ordre, pour surprendre les espagnols dans le désordre. (…)

Il était environ huit heures du matin quand l’armée commença à marcher dans le plus bel ordre, au bruit des trompettes, des tambours et des canons. Le prince lui faisait faire halte, de temps en temps, pour la contenir dans ses lignes et à ses distances et, ce qui est considérable, le canon du comte de Cossé fut si bien et si diligemment servi qu’il tira toujours en marchant ; avec cet avantage que, tirant de la plaine sur l’éminence où étaient les ennemis, tous les coups portaient, soit dans les escadrons, soit dans les bataillons, et ajoutaient une grande confusion à celle où ils étaient déjà pour se mettre en ordre de bataille. Leurs canons, qui tiraient de haut en bas, ne faisaient pas le même effet que les nôtres, quoique le nombre en fût très inégal, l’Archiduc en ayant 38 et le Prince 18.

Les ennemis, pressés de combattre, avaient bonne mine et marchaient résolument à nous ; mais ils faisaient à la fois deux choses embarrassantes lorsqu’on va à un combat décisif, marcher et se ranger en bataille (…).

Les deux armées étaient à 30 pas l’une de l’autre, lorsqu’on tire troiscoup de fusil, de l’aile gauche de l’ennemi, sur notre aile droite. Condé, qui craignait la précipitation de ses soldats, les arrêta et défendit aux mousquetaires de faire feu avant que les ennemis n’eussent tiré ; le feu ne devait commencer qu’à bout portant. Cette halte eut trois bons effets ; elle tempéra l’ardeur de nos troupes, elle rajusta l’ordre de marche et confirma le soldat dans la résolution de supporter la décharge des ennemis.

Le prince de Salm s’avançait au trot, avec sa première ligne de wallons et de lorrains, contre celle de Condé, qui marchait au pas pour le recevoir. Les deux lignes se joignirent tête contre tête de cheval, bouche contre bouche de pistolet, et demeurèrent en cette posture assez longtemps, attendant, sans branler des deux côtés, qui tirerait le premier.

Les ennemis, plus impatients commencèrent la décharge ; on aurait dit que l’enfer s’ouvrait ! Tous nos officiers du premier rang furent tués, blessés ou démontés. Condé donne alors le signal du feu ; puis, l’épée haute, à la tête du régiment de Gassion, il enfonça l’escadron qui lui était opposé. Ses six autres escadrons le suivirent et, à son exemple, chargèrent si rudement la première ligne ennemie qu’ils la renversèrent. » (…)

Relation de la bataille de Lens, le 20 août 1648, par un officier de Condé.

Manuscrit MS933 conservé au château de Chantilly,

« Après que Mr le prince de Condé eut pris Ypres, il ramena son armée auprès de Béthune où il campa. Entre Lillers et cette place il manda à monsieur d’Erlach de le venir joindre en ce point pour réparer par la jonction de ses troupes la grande perte de sa cavalerie partie (…) qui avait été fort incommodée en détail durant le siège d’Ypres aux convois et aux partis de fourrageurs.

Monsieur l’archiduc Léopold cependant avait pris Courtrai, (ensuite ?) marchait à Lillers : un de nos partis prit une compagnie de cravattes (ndla : croates) à la guerre avec le capitaine qui la commandait qui était en garnison à Gère ( ?) ; monsieur le prince généreusement le renvoya à l’archiduc par son trompette du corps et le chargea de faire qualité à Mr le dit seigneur. Il fit son présent et son compliment dans le temps que le général Beck était à la tente de l’archiduc. Mais ce prince reçut cette (honnêteté ?) avec une arrogance stupide et répondit de si plates choses qu’on a honte de répéter ce que le trompette rapporta, et Beck pour renchérir sur l’impolitesse du prince dit de si sottes choses (qu’on a fait connaître) le caractère d’un très mal gentilhomme tel qu’il était, traitant Mr le prince de Condé de jeune levraut qu’il menaçait de mener par les oreilles à Luxembourg. Le trompette lui répartit à peu près du même style, on le menaça de prison et enfin on le congédia très mal satisfait. Celui qui nous fait cette relation était dans la suite de Mr le prince qui en attendant le retour de son trompette faisait lire Dante en italien et interprétait à quelques assistants un mot que plusieurs n’entendaient point, qui est « Vespaio », qui signifie un essaim de mouches guêpes (ndla : un guêpier) ; quand Mr de la Moussaye apporta la gazette de Bruxelles, dans laquelle, les ennemis enflés du fruit de la prise d’Ypres avait mis une assez plate raillerie, disant que son altesse impériale cherchait partout l’armée du prince de Condé et qu’il donnerait le vin à qui la pourrait trouver et lui en donner des nouvelles ; comme Mr le prince tournait l’affaire en raillerie, le trompette arriva qui fit la relation de son ambassade si chaudement que son maître, qui est de tous les héros de son siècle celui qui est le plus sensible à la gloire, changea de ton et jura qu’il lui épargnerait la peine de la chercher si il était assez hardi pour quitter le pais couvert où il avait mené son armée.

Laquelle arrivait en ce temps à Estaires.

Il y avait un château sur la Lys où nous avions quarante ou cinquante hommes en garnison. L’archiduc le prit la nuit même et de là couvert toujours de la rivière il marcha à Lens.

Lens est hors des marais de Ouatrigans (ndla : Watergangs ou Watregans) que fait cette rivière. Il est dans la plaine qui va à Arras un petit ruisseau qui naît auprès de cette place et fut occupé par l’armée espagnole qui y campa sur le haut du rideau de Lens et posta son canon dans deux petits taillis qui font parti du rideau.

Et tous braves qu’ils sont les espagnols dans leur gazette, ils se retranchèrent pourtant sans faire réflexion qu’ils avaient bien trente cinq mille hommes. Le prince de Condé entendant les coups de canon qui se tiraient au (sud ?) de Lens se réjouit de voir ses ennemis en une plaine et sur l’heure même commande à Mr de Châtillon de charger un corps de garde qu’ils avaient mis sur le bout d’un pont qu’ils avaient défait. Il fit rapporter des planches et chargea avec la garde qu’il y trouva et ses gardes si brusquement à qui s’opposa à lui que les ennemis abandonnèrent le passage de (…) à leur armée qui n’était qu’à deux lieues de là.

Mr le prince passa la Lys et laissa les bagages sous Béthune ; jamais je n’ai vu passer avec tant d’impétuosité, à une heure devant le jour nous arrivâmes au bord des défilés. (Voyez ?) si la gaieté était bien naturelle à ce grand prince durant qu’on faisait avancer l’artillerie.

Celui qui vous (conte) ceci se trouva dans un verger d’arbres fruitiers sur le bord duquel était notre héros qui voyait défiler les pièces de canon qui s’élargissaient à mesure qu’elles passaient. Celui donc qu’il nous a plu de (…) gazetier coupa une gaule dont il fit un martinet à jeter des pommes et commença à escarmoucher contre le marquis de Normanville ; monsieur le prince prit plaisir à ce divertissement il en prit une pareille.

Et voilà une plaisante façon de préluder à une bataille où chacun avec des grandes visées s’employa jusque à ce que Mr de Cossé passa avec la dernière pièce de l’artillerie qu’il commandait.

Là, Monsieur d’Erlach vint saluer Mr le prince à qui il amenait environ huit mille bons hommes (ndla : en fait il en amena moins de quatre mille). Le jour étant déjà grand, les généraux des ennemis vinrent avec douze cents chevaux reconnaître si c’était toute notre armée ou une partie qui fut en deçà de la rivière ; son altesse pour leur ôter bien du doute faisait marcher son artillerie à la première ligne, ils la virent clairement et s’en retournèrent à leurs retranchements, en nous laissant toute la plaine libre.

Son altesse en marchant fit trois lignes de ses troupes qui faisaient tout au plus vingt mille hommes et tout au moins dix huit ; il mit à la première les gardes, Picardie et les régiments de l’armée d’Erlach et pour cavalerie tous les gendarmes tant du Roy que des princes et toutes les compagnies de gardes des généraux ; la seconde ligne était en pareille disposition et notre cavalerie légère commandée par Guiche ( ?), monsieur d’Erlach demeura pour troisième ligne et corps de réserve ; Mr de Cossé menait une bande d’artillerie. A la première ligne il les faisait marcher aussi vite que les troupes ; nous allâmes en cet équipage montrer notre armée à Mr l’archiduc qui était bien couvert de ses lignes devant lesquelles nous nous arrêtâmes à un jet de pierre près, et y demeurâmes tout le jour, les officiers d’infanterie de la première ligne jouant et sautant au « saut de l’allemand » toute la journée sans (être) autrement alarmé.

Il est à remarquer que Mr le prince avait tant parlé des troupes d’Allemagne lesquelles ne tiraient jamais les premiers et obligeaient leurs ennemis à faire leur décharge puis à fuir devant eux que chaque officier s’était mis cela en tête, et bien que cela ne fut dit qu’à l’égard de la cavalerie, néanmoins l’infanterie s’y fit presque partout un point d’honneur de ne point tirer.

La nuit vint et l’armée qui n’avait point repu ne pouvant pas rester à jeun jusqu’au lendemain de combattre, particulièrement les chevaux. Mr le prince résolut quand le jour serait venu de se retirer en un village nommé Loo auquel touchait notre arrière garde afin de repaître et dit tout haut qu’en quelque temps que l’archiduc marchait, qu’il le combattrait assurément et ainsi il se mêla à l’affaire publiquement quoique pique qui contribua particulièrement au grand fait d’arme du jour suivant.

La nuit les ennemis firent sortir de leur retranchement le régiment des cravattes (ndla : croates) mais ils furent bien étonnés quand ils (s’instruirent ?) qu’ils (heurtaient ?) contre notre artillerie, ils s’en retournèrent bien vite.

Le jour vint, et pour montrer aux ennemis qu’on ne (sortirait ?) pas en (cachette ?), son altesse attendit que le soleil fut levé, et lors il leur fit faire une salve de six pièces de monsieur de Cossé, et puis marcha sans rompre son ordre de bataille mais faisant seulement à droite les compagnies de gendarmes et de chevau-légers et celles des gardes des généraux faisant la retraite au même ordre qu’ils devaient faire l’avant-garde.

Les troupes lorraines de l’armée d’Espagne avec quelques autres escadrons voyant le petit nombre des compagnies (franchies ou franches ?) tombèrent avec toute leur aile de cavalerie sur leurs bras, les rompirent facilement et les pressèrent de si près qu’ils ne purent se rallier qu’à l’appui du régiment de Picardie qui avait l’aile droite de la première ligne.

Cet heureux commencement fit crier victoire aux lorrains. Beck qui crut prendre un temps précieux amena l’archiduc hors des lignes et fit voir notre infanterie dépouillée de cavalerie au milieu d’une des plus grandes plaines du monde ; l’archiduc dit qu’il avait ordre expresse de ne rien hasarder. Beck insista et dit qu’il n’y avait plus de hasard et il offre de répondre de sa tête leur (serment ?) de la bataille ; les espagnols sur cela lui reprochant qu’il laissait perdre une occasion de remettre leurs affaires et de repenser les (souvenirs ?) de Rocroy, sautaient le retranchement, mettaient leurs régiments en bataille et accouraient à nous.

Voici ce coup de maître que fit notre héros, ce qu’il ne nous ai fait entendre par la comparaison du jeu d’escrime ou ne nous ai dit que durant que le moins docte bat du pied sans se débander le savant prend un temps et loge sa botte à plaisir.

Il ne fit donc autre chose sinon qu’il remplit la place des battus par la cavalerie qui était rangée à la seconde ligne pour la soutenir. Et il ne fit que faire à gauche, en remarchant droit aux ennemis, lesquels étaient bien en bataille chacun en particulier mais n’étaient point en ordre de bataille mais en colonne pour s’y mettre.

Là le régiment des gardes pour avoir fait sa salve le premier fut taillé en pièces, et le régiment de Picardie qui ne voulut point tirer défit sept régiments entre lesquels était celui qui avait tué le régiment des gardes ; les régiments qu’avait amené Erlach qui étaient Nettancourt, Vaubecourt et autres ne tirèrent non plus que Picardie.

Notre cavalerie eut fort à souffrir car les ennemis avaient toujours trois escadrons contre un, mais à mesure qu’ils étaient rompus ils se venaient toujours rallier derrière Picardie ; (ndla : figurent ici trois noms d’officiers non identifiés) après avoir vingt fois chargé et défait les corps qu’ils combattirent y vinrent s’y rafraîchir et Streif y vint mourir.

Votre gazetier y retrouva Mr le maréchal d’Aumont que les espagnols emmenaient prisonnier après avoir (…) à le tuer de sang froid d’un coup de pistolet dans son ordre, lui étant prisonnier.

L’histoire vous dira le reste car les écrits se sont perdus depuis si longtemps il suffit de vous dire que nous prîmes plus de (six ?) milles prisonniers et ne tuâmes pas cent (…) hommes toute leur cavalerie s’y sauva. Beck fut blessé et pris par un lieutenant du régiment d’Aumont, Mr d’Arnault lui voulut reprocher quelque chose touchant la mort de monsieur de Feuquières, Beck lui répondit fort brutalement. On l’emmena prisonnier à Arras où il mourut aussi brutalement qu’il avait vécu ; Mr le prince bien loin de se venger de lui, lui prêta son carrosse pour l’emmener.

Par la relation d’un révérend père jésuite de la bande (…) qui suivaient Mr l’archiduc on apprit qu’aussitôt qu’il eut donné aux importunités des généraux et des (trois ?) espagnols la permission de gagner la bataille, il se fit armer, confesser, et s’enfuit.

Stéphane Thion